2001: Odissea nello spazio (1968) è senza alcuna ombra di dubbio una delle più grandi esperienze visive mai realizzate nel corso della storia – ancora breve, ma decisamente intensa – del cinema. Quattro anni dopo il grande successo de Il dottor Stranamore (1964), Stanley Kubrick architetta un’opera incredibilmente complessa, capace di indagare l’uomo, il tema dell’evoluzione, le potenzialità della coscienza umana e l’inevitabile dilemma del futuro in un’affascinante cornice fantascientifica, spezzando quasi ogni legame con le sue produzioni precedenti e avviando allo stesso tempo un nuovo periodo di ricerca personale sulle possibilità artistiche offerte dal medium cinematografico.

A suscitare in Kubrick l’interesse nell’eventuale realizzazione di un film di fantascienza è l’incontro con la poetica dell’autore britannico Arthur C. Clarke, e in particolare con il romanzo del 1953 Childhood’s End (Le guide del tramonto nell’edizione italiana), nel quale una parte dell’umanità, bambini e adolescenti, riesce grazie all’intervento di un’entità aliena ad abbandonare una vita di ozio e di amore verso le proprie abitudini per trascendere la condizione esistenziale umana e muoversi così verso un nuovo step evolutivo. Kubrick decide dunque di prendere le mosse da un altro racconto di Clarke, La sentinella (1951), per gettare le basi per il suo 2001: Odissea nello spazio, co-sceneggiato con lo stesso autore britannico il quale, parallelamente alle riprese del film, ne trarrà a sua volta un romanzo omonimo.

Se ne Il dottor Stranamore ci troviamo di fronte ad una pellicola interamente incentrata su «dialoghi, modalità espressive ed eufemismi», in 2001: Odissea nello spazio Stanley Kubrick ricorre quasi interamente al predominio dell’immagine, rendendo di fatto la sua opera «un’esperienza visuale e non verbale» che mira a penetrare il subconscio dello spettatore «in un modo che è essenzialmente poetico e filosofico» (cfr.), rifuggendo allo stesso tempo da ogni forma narrativa tradizionale. La parola è quasi interamente assente in 2001, tanto che il film sembra quasi proporsi come l’equivalente cinematografico di un quadro, con le chiare differenze di forma e di sostanza tra il cinema e l’arte pittorica nella presenza dell’immagine in movimento – anche se è bene ricordare l’esistenza di esperimenti di successo come La Jetée di Chris Marker del 1962, capace di riflettere lucidamente attraverso un’ottica diversa su questa proprietà apparentemente peculiare e irremovibile dell’immagine filmica – e nell’enfasi sul sonoro.

2001: Odissea nello spazio si dà, a tal proposito, come un’esperienza artistica definitiva, capace di interpellare i sensi dello spettatore per cercare non solo di operare su un piano meramente legato all’immedesimazione del pubblico, ma anche per colpire in profondità ogni coscienza individuale, nel tentativo di spingere l’essere umano a riflettere sui tratti definitori del proprio essere. A proporsi come tema musicale portante è il Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, ispirato all’omonimo testo di Friedrich Nietzsche che molti hanno utilizzato come fonte interpretativa per spiegare 2001. Sebbene l’influenza del pensiero nietzschiano sia chiaramente individuabile nelle pieghe degli eventi rappresentati nel corso del film, è ben noto come lo stesso Kubrick non abbia mai voluto “spiegare” fino in fondo il suo significato complessivo rispedendo ogni domanda al mittente e affermando in diverse occasioni l’importanza dell’ambiguità artistica, dove l’atto in sé di spiegare l’arte finisce per produrre solamente «un superficiale valore culturale» (cfr.).

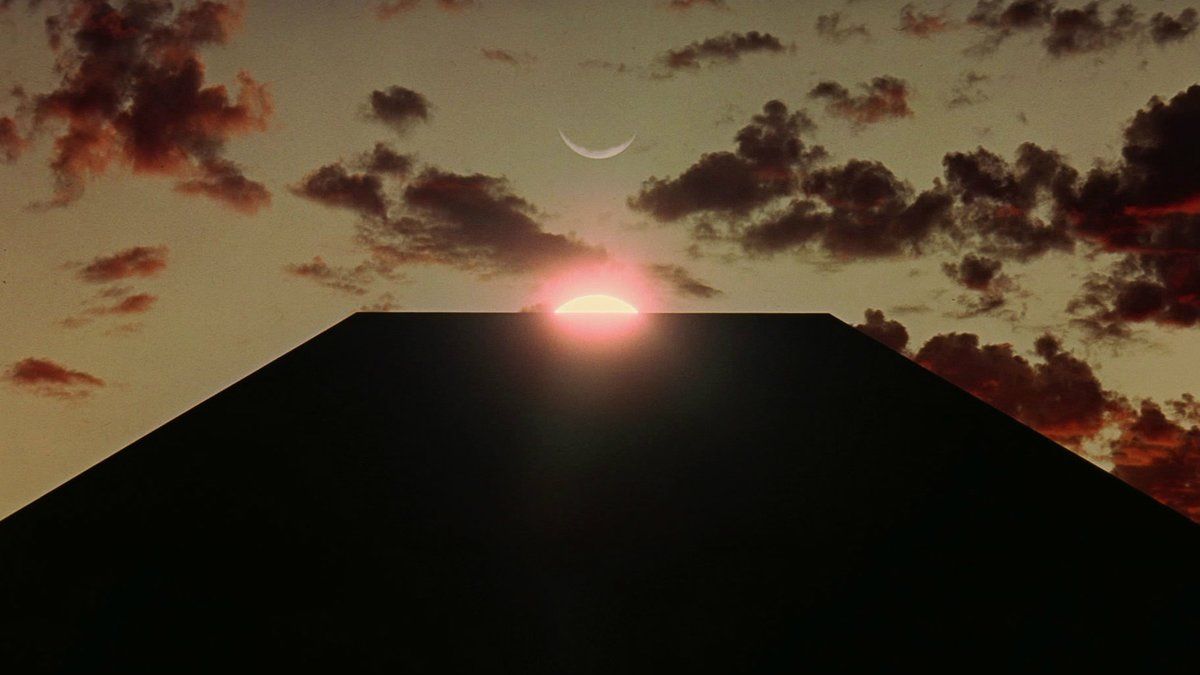

Se da un lato vi è infatti un plot riconoscibile, riassumibile e organizzabile secondo categorie ben precise, dall’altro in 2001 ci troviamo di fronte alla messa in scena di un insieme di elementi che non sono così facilmente ordinabili. Una chiave di lettura per comprendere 2001: Odissea nello spazio viene suggerita nella sublime sequenza di apertura, intitolata L’alba dell’uomo. Un gruppo di ominidi nell’Africa preistorica, stimolati dal contatto con un misterioso monolite nero, imparano ad utilizzare gli oggetti come utensili per cacciare e sopravvivere. Tuttavia, questa scoperta porta all’emergere di un nuovo sentimento: la volontà di uccidere, la sottomissione dell’alterità, il sovvertimento come affermazione di forza. A questo punto, Stanley Kubrick ci trasporta diversi milioni di anni nel futuro con un match cut geniale: l’osso, come utensile e arma, lascia spazio ad un satellite in orbita attorno alla Terra in un’analogia visiva che ci mostra come l’uomo, nel suo percorso evolutivo, non sia cambiato.

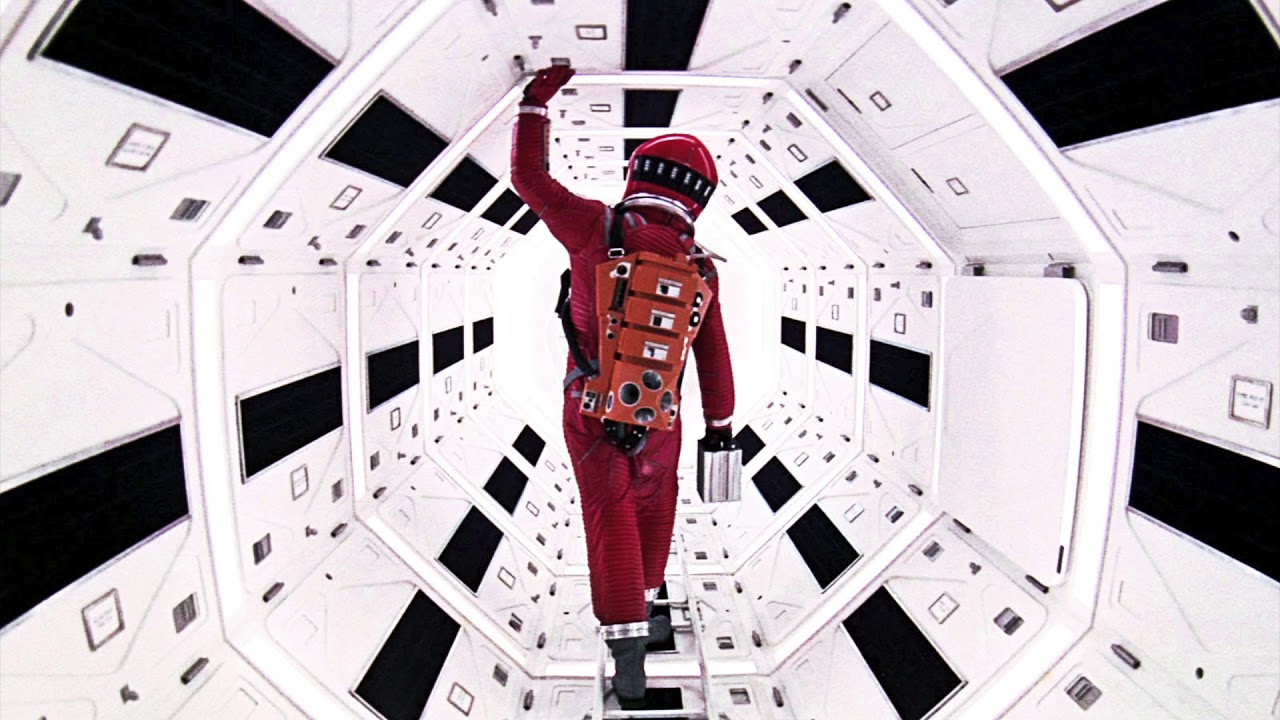

Inizialmente infatti, i satelliti orbitanti attorno alla Terra sarebbero dovuti essere delle armi nucleari, attivate nella sequenza conclusiva del film, ma Kubrick abbandona l’idea a causa dalla situazione politica mondiale precaria causata dalla Guerra Fredda. L’analogia tuttavia permane: il progresso tecnologico ha ormai raggiunto delle vette incredibili, ma il substrato dell’umanità è rimasto inalterato, con gli oggetti che dovrebbero rappresentare il culmine evolutivo della razionalità umana che diventano in potenza degli strumenti di morte. Se vogliamo per forza restare con Nietzsche, potremmo vedere in 2001: Odissea nello spazio una messa in scena dello scontro tra la dimensione del raziocinio e del sapere scientifico con la componente più irrazionale e istintiva dell’uomo. Kubrick sembrerebbe nel corso del film, secondo questa visione, esplorare attraverso il personaggio di David Bowman (Keir Dullea) le possibilità del superamento dello spirito apollineo, ordinante, autoconservativo e categorizzante dell’uomo nell’abbraccio del caos e di ogni possibile destrutturazione del vero. Il senso dell’esistenza umana appare così come incomprensibile nella sua totalità e l’uomo non può che accettare la propria condizione di viaggiatore senza meta, non solo nello spazio ma anche nella vita.

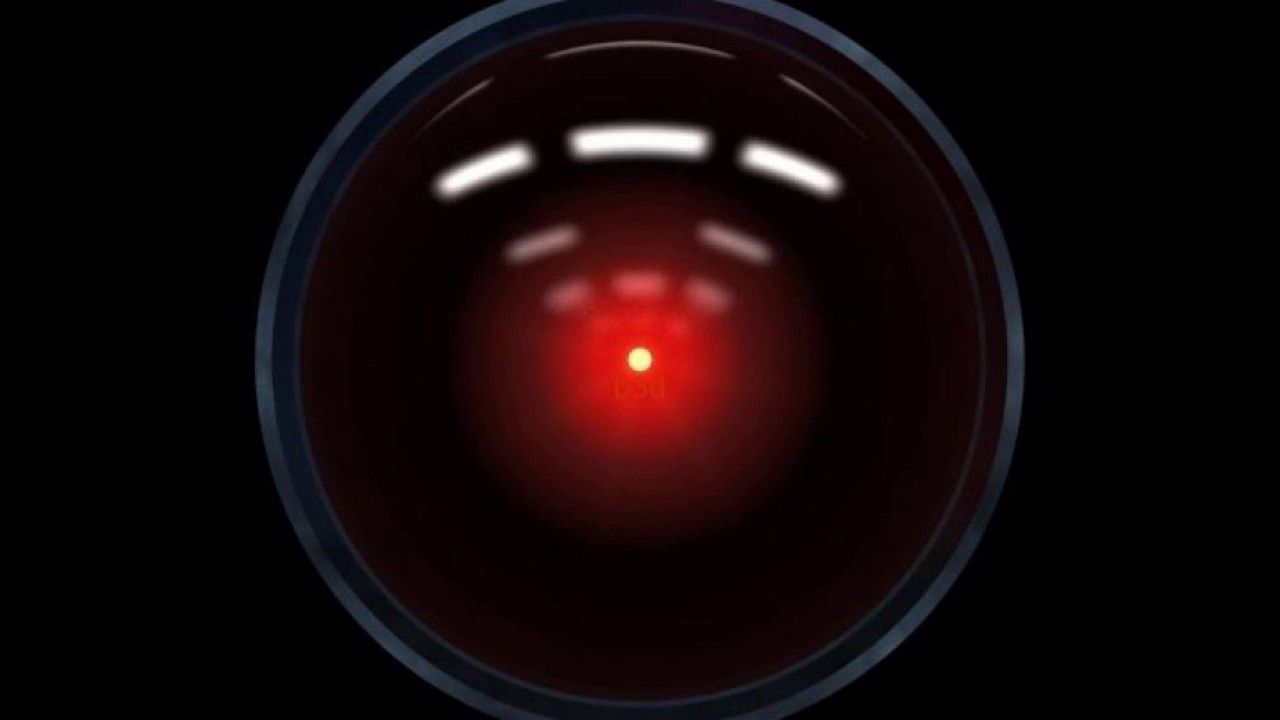

Dagli ominidi all’uomo, dall’uomo alla macchina, dalla macchina allo starchild, l’infante cosmico: se l’uomo vuole ambire alle possibilità realizzative di un superamento di se stesso deve abbracciare l’irrazionalità del proprio essere e abbandonarvisi, nell’accettazione del caosmos dell’esistenza, ritornando bambino e resettando il proprio processo evolutivo, il quale necessita di un nuovo punto di partenza. Il bisogno di tutto ciò dipende da un fattore fondamentale: secondo Kubrick, infatti, «l’uomo è l’anello mancante tra gli ominidi e gli esseri umani civilizzati» (cfr.). All’uomo mancherebbe ancora un passaggio fondamentale per ambire a superare i propri limiti e una delle possibili risposte a questo dilemma, HAL 9000 – il supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery – non sembrerebbe adeguata.

La macchina “intelligente” come step evolutivo dell’uomo, sintetico e senza carne, è un percorso destinato a fallire. La macchina, in 2001: Odissea nello spazio, da strumento diventa estensione extracorporea della coscienza e dell’identità umana, caricandosi delle fallacie originarie che la determinano. Presto, le uniche differenze tra HAL 9000 e l’essere umano diventano evidenti e purtroppo risiedono solo nella materia che li compone e nelle diverse capacità logiche e di calcolo: le componenti istintuali umane, quali la tendenza alla sopraffazione e all’errore, permangono in HAL 9000, ribadendo la fallibilità dell’uomo per quello che attualmente è e crede di essere.

L’unica fonte di certezza per il futuro dell’uomo sembra risiedere pertanto nell’abbandonarsi alla maestosità sublime dell’incomprensibile. Di fronte al monolite nero, che si erge come perno mistico e trascendentale fondativo dell’evoluzione umana e dei misteri dell’universo, l’impossibile diventa possibile, ciò che non era conosciuto diventa sapere, ogni domanda non ha più bisogno di una risposta. L’umanità «è in una condizione instabile» e l’unico passo che potrebbe condurla al di fuori del suo stato precario sembrerebbe risiedere in un ripensamento globale non molto dissimile da quella che potrebbe apparire come un’illuminazione spiritualista (cfr.). Per Kubrick, bisogna demolire ogni antropocentrismo per lasciare spazio ad una nuova idea di Dio che comprenda come suo concetto centrale l’immensità dell’universo, immensità per la quale l’uomo non rappresenta nient’altro che una minuscola componente (cfr.). Solo nell’esplorazione delle infinite trame dell’universo, l’uomo potrà finalmente superare i limiti del suo essere.

Daniele Sacchi