The Irishman (2019), adattamento realizzato da Martin Scorsese del libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, è la prosecuzione – e volendo, la naturale conclusione – di un discorso che nel corso della carriera del grande regista statunitense si è presentato e ripresentato in molteplici e svariate occasioni. Da Mean Streets (1973) a Quei bravi ragazzi (1990), senza tralasciare lo spesso ingiustamente dimenticato Casinò (1995), è inevitabile rilevare come le similitudini e i punti di contatto tra le pellicole precedenti di Scorsese e il suo nuovo parto siano irrimediabilmente presenti. The Irishman, vero e proprio “film evento” che riunisce Al Pacino e Robert De Niro per la quarta volta sul grande schermo dopo gli immortali Il Padrino – Parte II (Francis Ford Coppola, 1974) e Heat – La sfida (Michael Mann, 1995) – oltre che al dimenticabilissimo Sfida senza regole (Jon Avnet, 2008) – pur dandosi come un’opera cinematografica incredibilmente ricca di cura nei suoi dettagli e sicuramente guidata da un estro registico e da prove attoriali che difficilmente possono essere messe in questione, rientra purtroppo nel reame del reiterato, del già visto, rifuggendo da ogni forma di originalità.

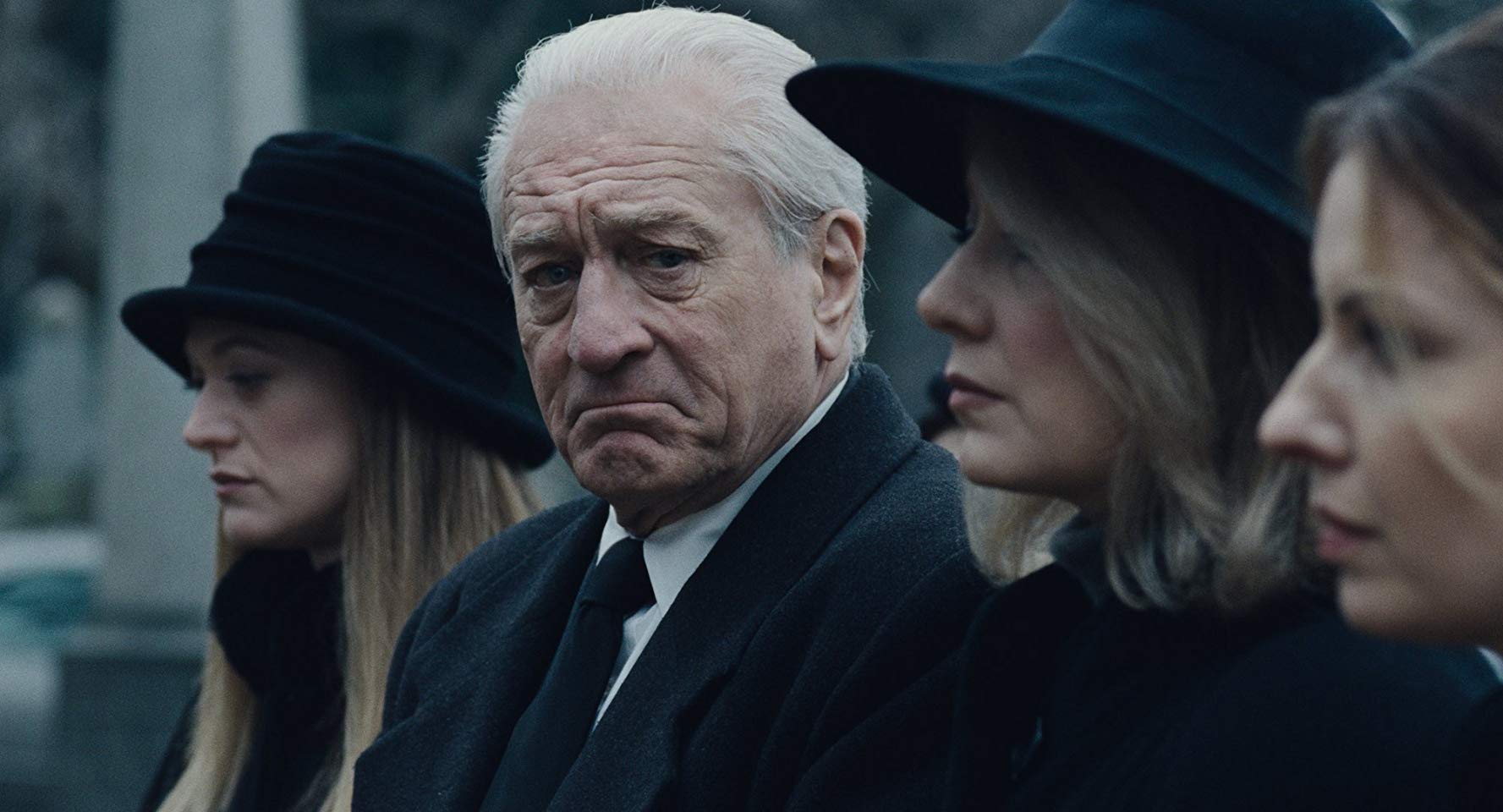

Dopo lo splendido lavoro svolto nel meditativo Silence (2016), Scorsese decide di ritornare infatti in territori conosciuti e già sviscerati in lungo e in largo nella sua filmografia per provare a rivestirli di un senso nuovo, riuscendoci solo parzialmente. Il punto di partenza, nel caso di The Irishman, è il tentativo di rispondere alla problematica morale sul bene e sulla giustizia. Che cosa rende un essere umano buono e giusto? Per Scorsese, non si tratta più di una questione di vocazione religiosa, come pensava da giovane, bensì un qualcosa che deve essere ricercato nel mondo, nella concretezza e nella brutalità del reale (cfr.). È così che in The Irishman ci troviamo a seguire la storia del sindacalista e gangster di origini irlandesi Frank Sheeran (interpretato da De Niro), dei suoi rapporti con il boss mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci) e in particolare l’esame del suo presunto ruolo nell’assassinio del fondatore del sindacato degli autotrasportatori degli Stati Uniti e del Canada, l’International Brotherhood of Teamsters, Jimmy Hoffa (interpretato da Al Pacino).

La tematica etica che dovrebbe darsi come sottofondo alle vicende che legano Sheeran, Bufalino, Hoffa e una grande mole di altri personaggi e figure chiave della criminalità organizzata statunitense del secondo Novecento, in realtà non ha un grande peso nell’economia complessiva del film, che sembra piuttosto rientrare nei canoni di un biopic tradizionale. Mano a mano che la trama di The Irishman si sviluppa, diventa evidente come le somiglianze con i film precedenti di Scorsese siano solo di facciata. Siamo sì di fronte a una storia di gangster, di malavita, di corruzione e rese dei conti, ma il punto sembra essere altrove. Lungi dal voler criticare, come d’altronde anticipato, la precisione e la magniloquenza nell’accuratezza storica della messa in scena e le splendide interpretazioni attoriali che elevano di fatto il film sopra la media di un qualsiasi altro biopic, The Irishman si inchioda tuttavia proprio sugli elementi che lo qualificano, impedendogli di assumere un qualsiasi valore artistico. Il paradossale scontro tra la linearità degli eventi rappresentati con l’assenza di un filo conduttore effettivo che li leghi crea un contesto che mette in dubbio quale sia il senso dell’operazione nel suo complesso.

La tensione tra la necessità di fornire un resoconto storico con la volontà di Scorsese di riflettere su un qualcosa non meglio precisato annulla e anzi impedisce la presenza di un qualsiasi, anche minimo, wow factor per chiunque abbia visto un Padrino, un C’era una volta in America (Sergio Leone, 1984) o, appunto, un Quei bravi ragazzi qualsiasi. The Irishman scorre sui binari del già visto e non li abbandona mai, ponendosi peraltro come una debole riflessione – neanche troppo celata – sull’invecchiamento e sulla perdita di contatto con l’alterità nel momento in cui il focus delle proprie azioni diventa orientato eccessivamente su se stessi. In questo senso, la scelta di utilizzare il digitale per modificare l’età degli attori acquista anche un senso da un punto di vista tematico e narrativo, ma perdendone di fatto nella resa estetica dell’opera. Se da un lato l’invecchiare ulteriormente i visi e i corpi di attori già avanti con l’età sia riuscito perfettamente, nel processo di ringiovanimento invece si presentano diverse lacune evidenti in numerose sequenze rischiando di rovinare l’immersione spettatoriale, come nel caso dell’aggressione di Sheeran nei confronti di un uomo colpevole di aver spinto la figlia Peggy, dove il 70enne De Niro si trova ad interpretare impacciatamente le movenze di un 30enne. The Irishman è indubbiamente un film interessante per quello che concretamente racconta, nel suo brillare nel ripercorrere una parte importante e oggigiorno poco ricordata della storia americana, ma allo stesso tempo risulta essere uno sforzo produttivo eccessivo nell’ottica di quello che il film vorrebbe, di fatto, rappresentare su un piano diverso da quello del semplice resoconto.

Daniele Sacchi